大厂花丝镶嵌是河北省廊坊市大厂回族自治县的非物质文化遗产,多为父子独传,后增加了师徒传承方式。目前,第一代传人已去世,第二代传人仅有10人,这项国家级非物质文化遗产也濒临失传。

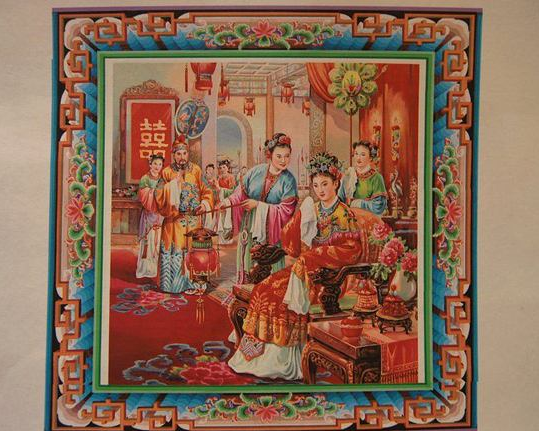

大厂花丝镶嵌工艺最早可上溯到汉代,明代大批回民的迁入,将伊斯兰文化与当地艺术相结合,使花丝镶嵌提高到一个新水平。明清两代大厂花丝镶嵌被指定为专职供奉,其工艺也因此而声名远扬。

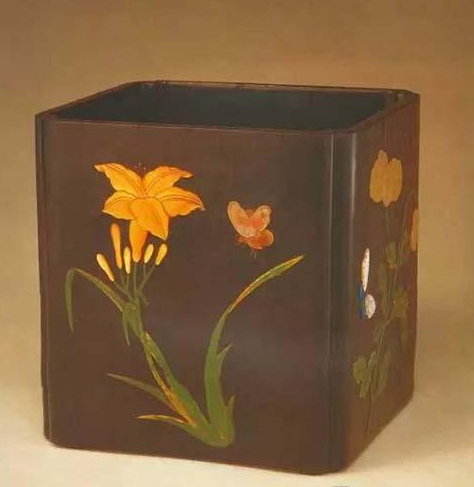

大厂回族自治县隶属河北省廊坊市,是距离北京最近的少数民族自治县。得天独厚的区位优势,造就了大厂花丝镶嵌工艺的诞生、传承和发展。花丝镶嵌即将金、银、铜掐成丝,运用各种技法制成各种首饰、器物等饰品。其工艺极其复杂,需要经过设计、下料、制胎、描图、划线、做丝、粘丝、焊丝、镪活、洗活、选石、粘嵌、组合、镀金(银)、包装等至少15道工序。由于是手工制作,质材高级,所以每道工序都要由专人操作,匠师把关,一件产品要耗费很多的精力和时间才能完成。现代最具影响的是蒙錾石镶大师马作文老先生,他携弟子制作了“布达拉宫模型”、“十二世班禅金印复制品”等作品。大厂花丝镶嵌是传统纯手工艺制品,造型逼真、图案繁复、制作精良、技术含量极高。它融合了多朝代、多民族的宗教、文化、美学、技艺等文化因素,形成了独特的手工艺流程和造型特征。在中国工艺美术界独树一帜,具有极强的审美特征。

花丝镶嵌在大厂地区从初始的摆件(佛像类、首饰类、器物类)发展到了现在的银蓝建筑物模型、圣诞礼品、钟表、蒙镶刀剑、装饰画等,共上千个品种。从汉代出土的青铜器文物中可以看出,当时的花丝工艺(尚无镶嵌)已出现精巧、细致、完整的金丝编,但仅局限于功能类,如首饰盒、小摆件等,品种较为单一。

清朝末年,由于连年战乱,社会动荡,腐朽官僚巧取豪夺,各个作坊的金银玉石底料、成品被抢掠一空,纷纷倒闭,掌握全活的匠人远避他乡,花丝镶嵌工艺从此转入单一的家庭、父子传承方式。其中,较有影响的是已经去世的蒙錾石镶大师马作文先生。