浙江省杭州市自古是中国的经济文化聚集地,人文地理和古建筑众多,浙江省杭州市非物质文化遗产世界级非遗名录2项:中国篆刻(金石篆刻)、古琴艺术(浙派古琴艺术) 西湖风景名胜区国家级非遗名录1项:苏东坡传说 市本级国家级非遗名录13项:梁祝传说、白蛇传传说(杭州市文化馆),杭州小热昏、杭州评词、杭州评话、独脚戏、武林调、杭州摊簧(杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司),金石篆刻(西泠印社),西湖传说、浙派古琴(杭州市非物质文化遗产保护中心),西湖绸伞(杭州市工艺美术研究所),江南丝竹(杭州艺术学校)

市本级国家级非遗代表性传承人9人:安忠文、周志华、沈凤泉、胡正华、李自新、刘树根、宋志明、郑云飞、徐晓英

截止2012年底,杭州市有世界级非遗名录3项,国家级非遗名录38项,省级非遗名录167项,市级非遗名录289项;国家级非遗代表性传承人22人,省级非遗代表性传承人132人,市级非遗代表性传承人260人;国家级非遗延伸载体6个,省级非遗延伸载体58个,杭州市级非遗延伸载体82个。

[梁祝]

中国四大民间传说之一,在1600多年发展历程中,梁祝从最初的民间爱情传说逐渐进入各类文艺形式,形成了千姿百态、蔚为壮观的梁祝文化。可以说世界上只要有华人的地方,就有梁祝传说。杭州是梁祝传说重要的发源地之一,万松书院就是传说中梁山伯与祝英台同窗共读之处,而十八相送处,也见证了一段千古爱情。

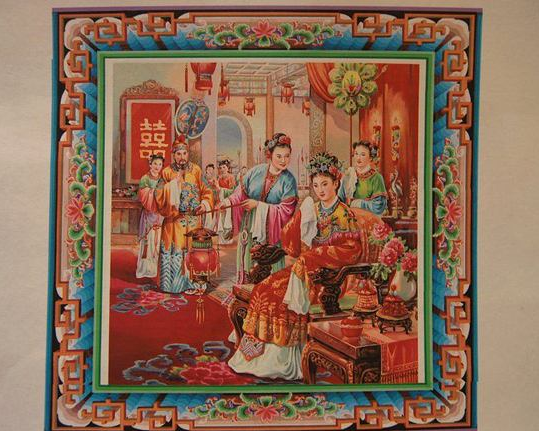

[白蛇传]

中国四大民间传说之一,基本成型于南宋时期的杭州,后流布全国并远播日本、朝鲜等许多国家。白蛇传有着重要的思想价值、历史学、民俗学价值和艺术价值,白娘子(白素贞)、法海等形象,是中国艺术长廊中重要的典型形象。白蛇传与断桥、雷峰塔,与西湖密不可分的关系,使杭州具有了更为丰厚的文化内涵。

[杭州小热昏]

杭州地方曲种小热昏因其创始人杜宝林的艺名“小热昏”而得名,曾改称“小锣书”,至今有百余年历史。原为露天的说唱艺术,说唱者兼卖梨膏糖,故俗称“卖梨膏糖”。小热昏以说唱逗笑为艺术手段,语言风趣幽默。流行于江、浙、沪的独脚戏(俗称滑稽戏)即由小热昏衍变发展而成。曲种的基本曲调有“锣先锋”、“三敲赋”和“东乡调”,现“三敲赋”、“东乡调”已绝响,演唱者也仅存杜宝林第四、五、六代的几位艺人,众多传统曲目已濒临失传。

[西泠印社金石艺术金石篆刻艺术]

西泠印社金石艺术金石篆刻艺术可溯源至殷商时期,是中国传统文化艺术的典型代表之一。西泠印社由浙派篆刻家丁仁、王禔、叶铭、吴隐等于清光绪三十年(1904年)发起创立。百年来,西泠印社始终以“保存金石,研究印学”和“兼及书画”为宗旨,成为我国研究金石篆刻领域历史最悠久、影响最深远的学术社团,被誉为“天下第一名社”。

[张小泉剪刀锻制技艺]

张小泉剪刀品牌始创于清康熙二年(1663年)。张小泉剪刀选料讲究,镶钢均匀、细,其传统的剪刀锻制磨工精工序共有72道。三百多年来,历代张小泉的继承者一直恪守“良钢精作”的祖训,所制剪刀刃口锋利,开合和顺,式样精美,经久耐用。

[富阳竹纸制作技艺]

富阳古名富春,素有“土纸之乡”之称,其竹纸制造已有一千多年历史。富春竹纸以当年生嫩毛竹为原料,有一整套独特的制作技艺,大小工序达72道。富春竹纸品种很多,用途各异,其代表产品元书纸呈淡米黄色,略带竹子清香,柔软耐折,不腐不蛀,为毛笔书写的上佳纸张。富阳至今仍有竹纸传人从事传统竹纸生产,但为数不多。

[胡庆余堂中药文化]

胡庆余堂由“红顶商人”胡雪岩于清同治十三年(1874年)创设。“南有庆余堂,北有同仁堂”,在百余年的发展历程中,胡庆余堂赢得了“江南药王”的美誉,并形成其特有的中药文化。胡庆余堂中药文化包括其经营理念、制药技艺等许多方面,由胡雪岩亲书的店训“戒欺”,就是胡庆余堂中药文化的核心。

[余杭滚灯]

余杭滚灯距今已有800余年历史。滚灯用半公分厚的毛竹片编成,分大、中、小三种,有“文灯”“武灯”之分。传统的滚灯表演有“霸王举鼎”、“金猴戏桃”、“旭日东升”等9套27个动作,融体育、舞蹈于一体,集力与美于一身。1999年余杭滚灯代表浙江省参加了首都庆祝建国五十周年联欢晚会。2000年余杭被命名为浙江省民间艺术(滚灯)之乡。

西湖民间故事 杭州市

浙江省杭州市非物质文化遗产名录

来源: 浏览 39300 次

上一篇:非物质文化遗产金氏风筝

下一篇:浙江省第二批非物质文化遗产名录

更多关于 浙江省杭州市非物质文化遗产名录 的信息

民间艺术