湖南皮影戏在湖南省地区有着悠久的历史,在过去成为民间主要的艺术表演形式之一。湖南皮影戏 2006年,皮影戏已被评定为湖南省首批非物质文化遗产保护名录项目。2008年,被确定为第一批国家级保护名录扩展项目。湖南省木偶皮影艺术剧院为该项目的保护主体,让更多人得以知道和传承的艺术形式。

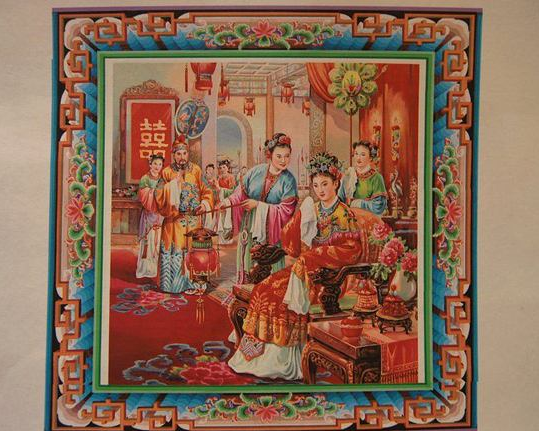

湖南皮影戏,旧称“灯戏”、“影子戏”或“灯影戏”,流行于湖南长沙和衡阳,以及益阳、常德、湘潭等地。1949年秋成立的洞庭湘剧工作团灯影队为湖南木偶皮影艺术剧院前身。在传统的基础上,湖南皮影戏艺术在造型、布景、灯光、音响效果方面不断改进,以创作音乐逐步替代戏曲音乐,开拓了动物戏皮影戏的表现领域。以《龟与鹤》、《两朋友》、《采蘑菇》、《狐狸与乌鸦》、《三只老鼠》、《梁红玉》等为代表的内容丰富、形式多样的优秀剧目,在国内外享有盛誉。

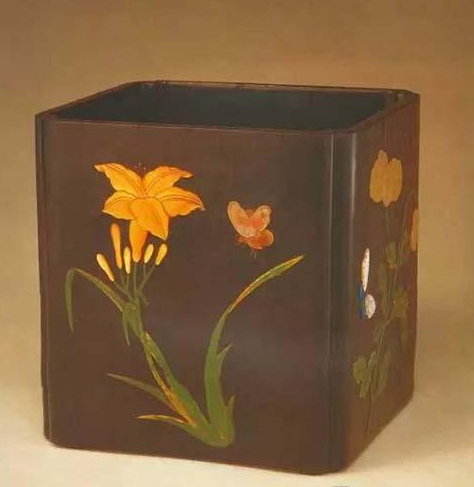

皮影戏是中国一种民间艺术形式。中国西北部甘肃的陇东皮影主要分布于平凉、庆阳各县,较为集中的为东临陕西、宁夏的三角地带。陇东皮影戏大约在明清(14世纪-19世纪)时就已经十分流行,皮影造型俊俏大方,外轮廓挺拔概括;镌刻精细流畅。陇东皮影制作选用年轻、毛色黑的公牛皮,这种牛皮厚薄适中,质坚而柔韧,青中透明。

皮影戏对表演的技艺也有很高的要求,表演者除了要能一人控制三、四个影人的动作,还要密切配合场上的配乐,兼顾旁白,唱腔。要练就过硬的皮影表演功底,除了需要师傅言传身教,更加需要勤学苦练,积累大量的实际表演经验,由此可见,要培养表演人才,甚至最终能组成一个皮影剧团,是一件多么不容易的事情。也正因为这样,全中国目前仅存的皮影剧团屈指可数,而且都集中在文化生活较为贫乏的山区及农村。